Yoga im Sozialismus – eine Geschichte zwischen DDR, Polen und der Suche nach Yoga

- Grazyna Kania

- 1. Mai 2025

- 4 Min. Lesezeit

Wenn ich heute sehe, wie selbstverständlich Yoga in vielen Städten und Dörfern Europas praktiziert wird, muss ich oft an meine eigene Kindheit und Jugend zurückdenken. Ich bin in Polen geboren und aufgewachsen – in Tarnów, einer Stadt mit etwa 150.000 Einwohnern. Meine prägenden Jahre verbrachte ich in den 1970er bis 1990er Jahren, mitten in sozialistischen Realität. Yoga? Das war für mich damals ein absolutes Fremdwort.

Kampfkunst statt Yoga

Fernöstliche Kampfkünste wie Aikido, Judo, Karate oder Taichi Chuan waren in meiner Kindheit und Jugend durchaus präsent – sie galten als Sportarten, die Disziplin und Körperbeherrschung förderten und wurden in Sportvereinen und zum Teil sogar an Schulen angeboten. 1972 gewann Antoni Zajkowski bei den Olympischen Spielen in München eine Silbermedaille im Judo (Halbmittelgewicht). Zwei meiner drei Brüder trainierten Aikido in den 80 Jahren regelmäßig, und auch ich kam dieser Selbstverteidigungskunst in Berührung – hauptsächlich, um nicht länger als Trainingssack für die beiden herhalten zu müssen.

Aber Yoga? Davon hörte ich so gut wie nichts. Es gab keine Yogakurse, keine Studios, keine Lehrer – zumindest nicht in meiner Stadt und meinem Umfeld.

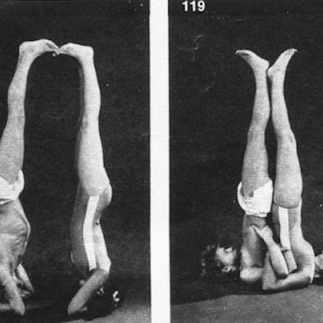

Eine erste Begegnung mit Yoga – und ein legendäres Buch

Ein einziges Mal, irgendwann Anfang der 1990er Jahre, fiel mir ein dickes Buch in die Hände, in dem ein indischer Mann in für mich als frisch absolvierte Balletttänzerin völlig unverständlichen, verdrehten Posen abgebildet war. Der Mann war alt, strahlte eine Strenge aus, hatte einen kleinen Bauch und trug nur einen Langot, ein traditionelles indisches Lendentuch. Einige der Haltungen in seiner Ausführung erschienen mir damals ziemlich unästhetisch und sogar ungesund. Es handelte sich um „Licht auf Yoga“ von B.K.S. Iyengar – einen Klassiker, der weltweit Generationen von Yogapraktizierenden geprägt hat und in Polen erst 1990 erschienen ist. Doch damals blieb das Buch für mich ein Mysterium.

Yoga im Sozialismus: Die DDR als Beispiel

Ein Blick auf die Geschichte von Yoga im Sozialismus zeigt, wie stark politische Systeme den Zugang zu Yoga prägen können – und wie unterschiedlich die Einflüsse waren. Schon im Nationalsozialismus war Yoga keineswegs verboten: Wie ich im vorigen Blogbeitrag beschrieben habe, wurde Yoga im „Dritten Reich“ von Teilen der NS-Ideologie sogar vereinnahmt und für eigene Zwecke instrumentalisiert. Es gab öffentliche Yogaschulen, und führende Nazis wie Himmler oder Hauer griffen gezielt auf Yoga-Elemente zurück, um das Ideal des „arischen Kriegers“ zu untermauern.

Ganz anders entwickelte sich die Situation in der DDR: Hier galt Yoga nach der Staatsgründung als systemfremd und wurde über Jahrzehnte hinweg offiziell verboten und verfolgt. Erst ab Ende der 1970er und in den 1980er Jahren kam es zu einer allmählichen Duldung und später sogar zu ersten Ansätzen von Anerkennung und Förderung, wie Mathias Tietke in seinem Buch „Yoga in der DDR – Geächtet, Geduldet, Gefördert“ eindrücklich schildert. Die Geschichte des Yoga in Deutschland spiegelt damit sehr deutlich wider, wie politische Ideologien und Machtinteressen spirituelle und körperliche Praktiken formen und vereinnahmen können.

Was mich beim Lesen von Tietkes Buch besonders überrascht hat, sind einige teils absurde, teils erschütternde Details:

Yoga galt als „gefährliche Krankheit“: In den 1950er-Jahren bezeichnete der bekannte DDR-Gerichtsmediziner Otto Prokop Yoga in seinen Publikationen als esoterisch-okkult und sogar als Ausdruck einer Geisteskrankheit. Yoga wurde also nicht nur als politisch gefährlich, sondern auch als medizinisch bedenklich eingestuft – ein unglaublicher Kontrast zur heutigen Sichtweise.

Die Stasi überwachte Yogapraktizierende systematisch: Wer Yoga praktizierte, geriet schnell ins Visier der Staatssicherheit. Es gibt dicke Stasi-Akten über einzelne Yogis, etwa über den Musiker Gert Scheithauer, der wegen seiner Yoga-Praxis fast zwei Jahre im Gefängnis saß. Die ersten 800 Seiten der Stasi-Akten, die Tietke ausgewertet hat, dokumentieren die systematische Überwachung und Kontrolle von Menschen, die sich mit Yoga beschäftigten. Viele mussten im Geheimen praktizieren und lebten in ständiger Angst vor Repressionen.

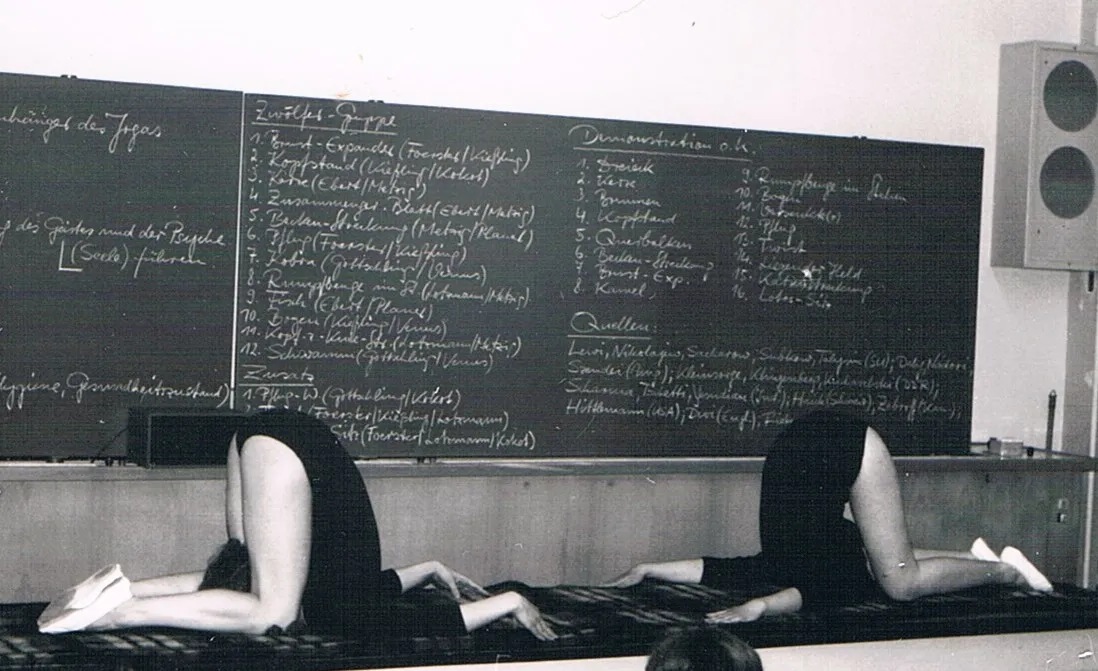

Trotz Verbot: Ein Yoga-Verein und Kongresse in Leipzig: 1979, im Jahr des offiziellen Yoga-Verbots, gelang es dem Ethnologen Heinz Kucharski, in Leipzig einen Verein zur wissenschaftlichen Erforschung von Yoga zu gründen – und das mit jährlichen Yoga-Kongressen! Möglich war das nur, weil Kucharski als „Verfolgter des NS-Regimes“ und SED-Parteisekretär einen besonderen Status hatte. Für andere wäre so etwas undenkbar gewesen.

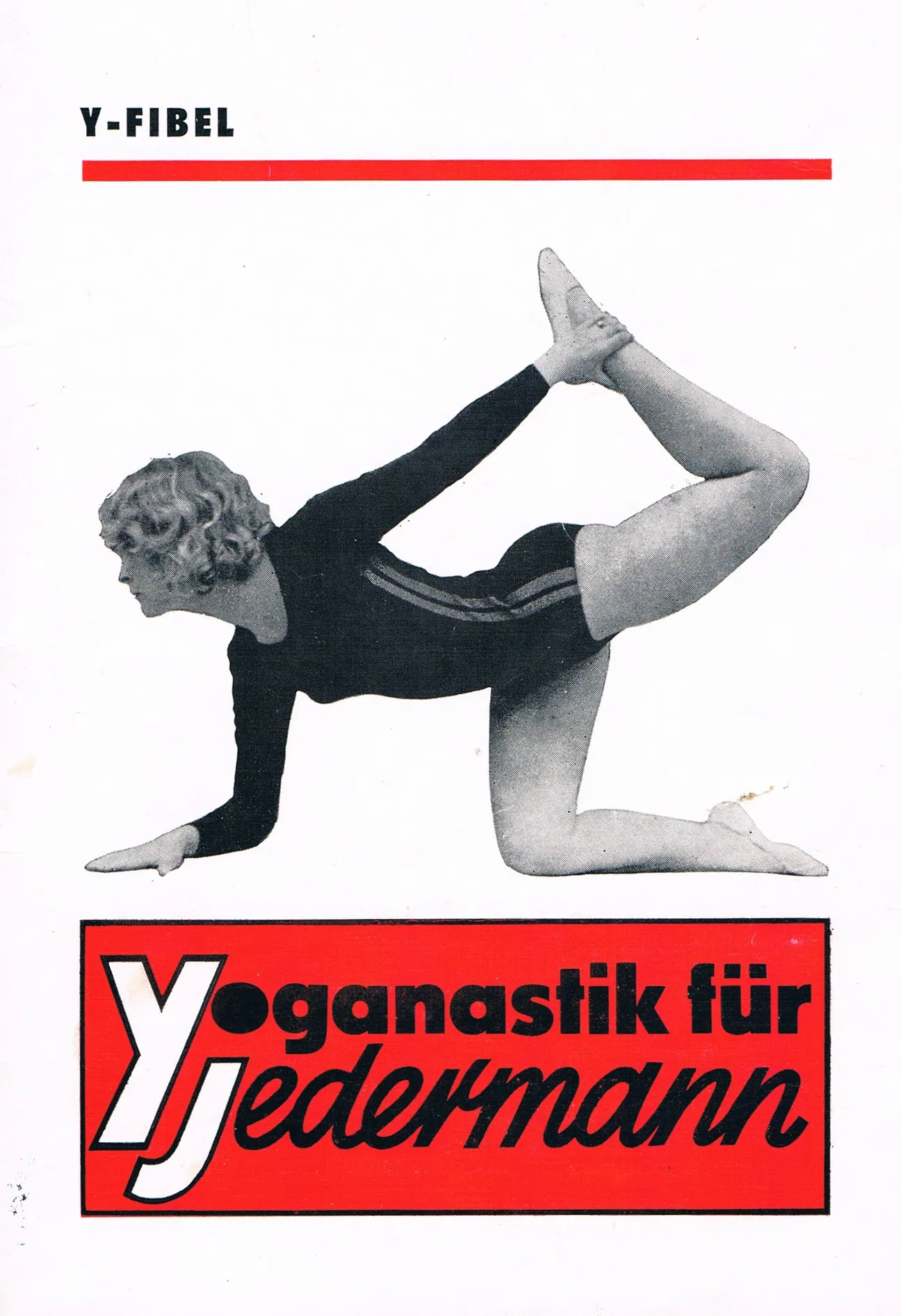

Diese Beispiele zeigen, wie widersprüchlich und erstaunlich die Geschichte des Yoga im Sozialismus tatsächlich war – zwischen Verbot, Überwachung und heimlichen Pionierleistungen. Erst mit Glasnost, Perestroika und der Solidarność-Bewegung in Polen Mitte der 80er Jahre kam es auch in der DDR zu einem Bewusstseinswandel. Yoga wurde in der DDR anerkannt und teilweise sogar gefördert, etwa durch Veröffentlichungen, Zeitschriftenserien wie „Yoganastik“ und erste öffentliche Kurse.

Yoga im Sozialismus – Zwei Seiten einer Geschichte

Auch wenn Yoga während meiner Kindheit und Jugend in Polen kaum sichtbar war und lange eher ein Randphänomen blieb, gab es im sozialistischen Polen durchaus Yogastudios. Volksrepublik Polen hat Yoga weder verboten noch systematisch verfolgt.

Bereits in den 1950er und 1960er Jahren gab es erste Versuche, Yoga-Elemente in Bewegungsprogramme einzubringen, und einzelne Lehrerinnen wie Malina Michalska in Warschau, die 1967 ein offizielles Lehrerdiplom der Bihar School of Yoga aus den Händen des indischen Botschafters erhielt, unterrichteten Yoga sogar mit internationaler Anerkennung.

Ihr Wirken als Tänzerin und Yogalehrerin reichte dabei weit über den Unterricht hinaus: Über Malina wurde ein Theaterstück entwickelt, das 2019 im Rahmen des 4. Berliner Herbstsalons DE-HEIMATIZE IT! am Maxim Gorki Theater gezeigt wurde – ein Zeichen dafür, wie nachhaltig ihr Beitrag zur polnischen Yogageschichte und Kultur wahrgenommen wird.

In den 1980er Jahren begann sich die Szene dynamischer zu entwickeln, vor allem dank Sławomir Bubicz, der ab 1984 als erster von B.K.S. Iyengar zertifizierter Lehrer in Warschau unterrichtete und viele spätere Lehrer ausbildete. Nach 1989 erlebte Yoga in Polen einen regelrechten Boom. Nach meinen Recherchen wurde das erste professionelle Yogastudio in Tarnów, meiner Heimatstadt, im Jahr 2004 eröffnet.

Es wundert mich eigentlich nicht, dass die Ostblockstaaten trotz des gleichen politischen Systems so unterschiedlich mit Yoga und anderen gesellschaftlichen Phänomenen umgegangen sind. Ähnlich große Unterschiede gab es auch im Bereich von Kunst, Kultur und gesellschaftlichem Engagement. Das beste Beispiel ist die Solidarność-Bewegung in Polen: Sie war die erste unabhängige, selbstverwaltete Gewerkschaft im gesamten Ostblock und entwickelte sich in Polen Anfang der 1980er Jahre zu einer Massenbewegung, die das ganze Land erfasste und entscheidend zur politischen Wende beitrug.

Umso mehr bin ich heute für die Freiheit, Yoga ohne Einschränkungen zu praktizieren, sehr dankbar – und für die Möglichkeit, diese Praxis mit anderen zu teilen. Vielleicht ist es gerade diese Geschichte des Mangels, die meine Wertschätzung für Yoga so besonders macht.

Kommentare